의학

리뷰 네비게이션

의학

본문내용

제목

교육>칼럼>고리들 작가의 혁신교육 칼럼 27 | 교육

관리자 | 조회 2214 | 2019-03-08 11:04

본문 내용

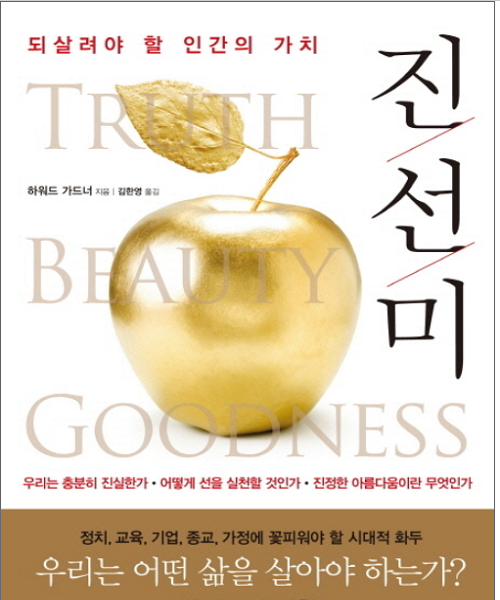

진선미 & 회사후소 & 위능화

동양에 여러 해석이 있는 명구가 ‘회사후소’라면 서양에는 ‘너 자신을 알라’가 아닐까? 탈레스는 ‘세상에서 가장 어려운 일은 자기 자신을 아는 일이고 가장 쉬운 일이 남을 비판하는 일’이라고 말했다. 그렇다면 ‘너 자신을 알라’는 너무 잔인한 말이 된다. ‘미셸 푸코’는 그 말의 본래 뜻은 ‘너 자신을 배려하라’였다고 했다. 자신을 배려하는 건 보살피고 반성하는 일이니 신전 입구 경구로서 매우 적절하다. 그런데 그 말의 대답으로 보이는 다른 문구가 ‘그대는 존재 한다’이니 이는 인간 속의 신성을 보았다는 뜻일까?

신전의 입구에는 또 다른 문구가 있다는데 ‘지나치지 않게’라는 중용을 연상케 하는 말이라고 한다. 그렇게 신전 경구들을 종합해서 ‘너 자신을 잘 살펴서 용맹정진 신성을 발견하고 중용적 삶을 살아라!’가 된다. 소크라테스의 ‘영혼의 수련이 없는 삶은 가치가 없다’라는 말을 보아도 그런 느낌인데 이는 진선眞善을 통해 미美에 이르는 진선미의 가치와 통하며 지혜와 용기로 절제에 이른다는 3덕과도 통한다. 진선미眞善美의 과정적 관점에서 ‘너 자신을 알라’의 본래 뜻은 요즘 방탄소년단 BTS의 노래 제목인 ‘Love yourself’ 즉 ‘너의 아름다움을 사랑하라’일 수도 있다.

플라톤은 스승 소크라테스의 죽음 이후 현실적 아름다움을 포기한 내면의 철학으로 돌아섰다고 한다. ‘나는 사람들에게 아름답게 보이는 것에는 관심이 없고 사물의 본질에 관심이 있다’라는 그의 말은 아름다움의 추구가 진리 추구의 하위 개념이라는 외침인데 이는 지혜는 있으나 절제와 용기가 없는 발언이다. 공자는 ‘행유여력行有餘力 칙이학문則以學文’에서 행동하는 선미善美의 경지를 높게 보았다. 플라톤의 스승 소크라테스는 도망가지 않고 독배를 마시며 선善의지를 보여주었다.

플라톤의 발언은 미스코리아의 1등을 진이 되게 하고 3등에 미를 배정하는 비극을 낳았다. 현실에 아름다움을 펼치는 일은 늘 용기가 필요하지 않던가? 그런 면에서 착할 선도 달리 해석될 필요가 있다. 요즘 착하게 살기 위해서는 얼마나 큰 용기가 필요한가. 목숨을 걸어야 하지 않던가! 나무에서 수직수평선만 본 몬드리안의 과정이 진眞을 향했다면 잭슨 폴록의 춤추는 드립은 용기의 선善이었다. 혹평을 각오한 진선의 노력은 새로운 미美의 경지를 만든다.

진선미眞善美의 인문학적 삶은 현자들이 추구하던 眞(진리의 세계)과 리더들이 추구했던 善(용기로 윤리를 실천하는 삶)을 거쳐 신도 인간도 궁극적으로 지향하는 美(아름다움의 실현이나 추구)로 마무리 될 것이지만 진과 선이 없이는 미의 경지도 없다.

여기서 공자의 ‘회사후소’와 중용이 연결된다. 지극지성으로 아름다운 변화를 만든 사람들은 중용 책 안에 진기성盡其性으로 성즉형誠則形을 하며 시작한다. 중용 21장~23장을 보면 진선미에 해당하는 구절들이 눈에 들어온다. 진과 선의 노력으로 미에 이르려는 과정은 ‘誠之者人之道也성지자인지도야’라는 구절과 연결된다.

인간으로서 진眞은 진인지성盡人之性의 본성이다. 이후 사물의 본성을 드러내는 진물지성은 실용적 선善이며 천지의 화육과 함께하는 경지가 미美다. ‘위능진기성為能盡其性 능진기성能盡其性 즉능진인지성則能盡人之性 능진인지성能盡人之性 즉능진물지성則能盡物之性 능진물지성能盡物之性 즉가이찬천지지화육則可以贊天地之化育, 기차치곡其次致曲 곡능유성曲能有誠 성즉형誠則形 형즉저形則著 저즉명著則明 명즉동明則動 동즉변動則變 변즉화變則化 유천하지성唯天下至誠 위능화為能化’ 여기서 성즉형이 진眞이라면 명즉동이 선善이며 변즉화 위능화가 미美이다.

글 고리들 (인공지능과 미래인문학 저자)