의학

리뷰 네비게이션

의학

본문내용

제목

기획>지역의 민낯 ①꼭 필요한 시설이지만 우리 동네는 싫다! | 문화

관리자 | 조회 2953 | 2016-07-07 15:32

본문 내용

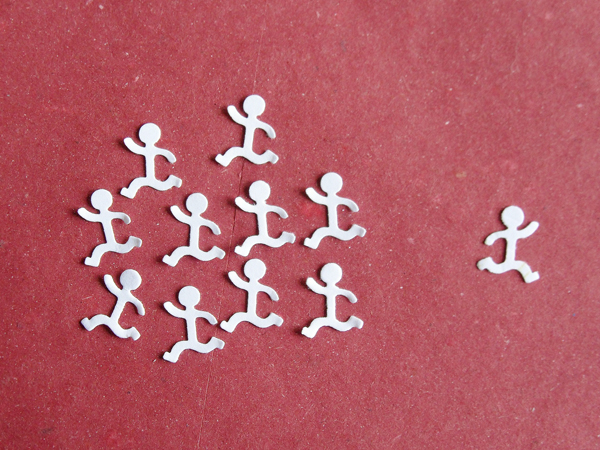

고양시 행복주택, 미국 사드, 서울시 제2화장장과 동남권 신공항, 분당선 매탄권선역, 전주 덕진보건소의 공통점과 차이점은 무엇일까? 앞의 세 가지 경우는 님비, 뒤 사례는 핌피로 분류되는 현상이다. 일반적으로 님비(NIMBY)와 핌피(PIMFY)는 행정에 대한 불신과 의사 전달 체계 부재, 조정 능력 미비 등이 원인으로 꼽히는 세계적 현상이다. 여기에 우리나라는 부동산 이슈까지 고려해야 한다는 분석이다. 최근에는 님비와 유사한 ‘바나나 현상’이라는 신조어까지 등장했다. 그리고 ‘떼법’이라는 정체불명의 단어까지 한국 사회를 진단하는 키워드로 쓰이고 있다. 님비, 핌피, 바나나, 떼법이라는 말에는 우리 사회의 갈등 구조가 담겨 있다, 무엇보다 이런 갈등은 지역 단위로 형성돼 향후 사회 갈등의 잠재적 진원지로 성장하고 있다. 이에 님비와 핌피, 바나나, 떼법을 주제로 총4회에 걸쳐 연재하고자 한다. |

님비(NIMBY)는 Not In My Back Yard의 각 단어 앞 글자를 따서 만든 신조어이다. 쓰레기 매립장이나 소각장, 산업폐기물 처리장 등의 혐오 시설이 자신의 거주 지역에 설치되면 안 된다는 현상을 지칭한다. 이와 반대로 체육 경기장이나 각종 대형 사업을 적극 유치하는 현상을 핌피(PIMFY: Please In My Front Yard)라고 불린다. 혹자는 이런 현상이 지방자치제 실시 이후 극도로 심화됐다고 한다. 과연 지방자치라는 제도의 문제만일까? 많은 전문가는 님비의 원인을 ‘소통과 조정의 부재’라고 제시한다. 소통과 조정의 부재는 어디에서 오는 것일까? 어쩌면 자본주의의 발달로 우리 사회가 절대 가치를 ‘이익’으로만 환산하기 때문은 아닐까?

인터넷 용어를 빌려 표현하자면, 최근 웃픈(웃기다와 슬프다의 합성어) 소식이 들려왔다. 일본에서 보육원이 혐오 시설로 취급돼 님비현상의 중심에 서 있다는 것이다. 지난 4월, 지바(千葉)현 이치카와(市川)시에 사립 보육원을 신설하려던 계획이 우여곡절 끝에 무산됐다. 지역 주민이 '아이들 소리 때문에 시끄러워진다'며 반대하고 나섰기 때문이다. 일본은 최근 1년 사이 보육원을 신설하려다 주민들의 반대로 포기하거나 연기한 사례가 최소 10건에 이른다. 이에 대한 비판 여론이 확산되면서 보육정책이 잇따라 나오고 있지만 상황은 녹록치가 않은 모양이다.

'아이의 목소리라면 모두 참아라'와 '공장의 소음처럼 규제하라'는 극단적 의견 충돌이 일본 열도의 고민 중 하나이다. 초고령 사회에 접어든 일본에서 아이들보다 노년층 목소리가 큰 게 사실이니 이런 결론이 나는 것도 무리는 아니다. 대한민국에서 보육원이 님비 현상의 대상이 된다는 상상을 해본 적은 없지만 곧 우리나라 이야기가 되지 말란 법도 없다. 시쳇말로 ‘일본이 한국보다 10년 앞서 간다’는 관점에서 보면 말이다. 관점이 그렇다는 것이다. 그런데 이 관점이라는 것이 님비 현상과 만나면 ‘이익’이라는 공동 목표가 만들어지는 듯하다.

최근 대한민국 님비현상의 대표적인 시설이 장례식장이다. 장례식장을 둘러싼 반발과 마찰이 끊이질 않다 보니, 신축은 물론 용도 변경과 증축 과정에서도 잡음이 불거지고 있다. 장례식장은 의료법 개정 규정 완화로 증가 추세이지만 인근 주민은 ‘생활 환경 악화’로 반발하고 있는 것이다. 전문가들은 장례식장 증가 추세 속에 이른바 '님비 현상'에 따른 마찰을 줄이려면 주민-지자체-업체 간 협의와 장례 문화에 대한 인식 변화가 뒤따라야 한다는 지적이다. 무엇보다 장례 문화 개선을 통해 '혐오시설'로 각인된 장례식장의 인식 변화를 강조한다.

하지만 현재 상황을 보면 주민들은 반대하고, 지자체는 방관하고, 업체는 밀어 붙이는 양상이 보편적이다. 반대하고, 방관하고, 밀어 붙이는...하나의 문제를 대하는 3자의 행동은 왜 이렇게 다를까? 여기에서 ‘반대’는 정서이고, ‘방관’은 태도이고, ‘밀어 붙이기’는 절차이기 때문이다. 무엇보다 절차상 문제가 없다는 근거는 지난 2001년 판례로 힘을 얻고 있다.

서울행정법원 행정4부는 ‘장례식장 공사를 중지한 명령을 취소해 달라’며 경기 남양주시를 상대로 낸 소송에서 원고 승소판결을 내렸다. 재판부는 주민들이 교통 혼잡, 정서 저해, 주택가격 하락 등을 이유로 장례식장의 건축을 반대하고 있으나 이 같은 집단민원이 정당하다고 볼 수 없으며 또 행정기관이 인근 주민들의 집단민원을 이유로 장례식장의 공사중지 명령을 내릴 수 있는 법적 근거도 없다고 밝혔다. 당시 이 판결의 취지에 대해 전문가들은 “시설 현대화, 지역주민과 사회·경제적 연계를 위한 대책 등을 마련, 충분한 시간을 갖고 설득을 벌여야 한다. 국회의원과 지자체 의원, 주민들 역시 반대를 위한 반대가 아니라 주민 동의를 얻기 위한 대안을 제시하는 성숙한 시민 의식을 발휘해야한다”고 밝혔다.

반대하고, 방관하고, 밀어붙이는 갈등 상황에서 문제 해결은 쉬운 일이 아니다. 물론 일이 터지기 전에 상황을 예견하고, 수습하고, 관리했더라면 두말할 필요도 없지만 말이다. 그런데 일을 하다보면 어찌 내 마음처럼 다 되겠는가. 어쨌든 엉킨 실타래는 풀어야 하니, 갈등 해결을 위한 기존 성공 방식을 살펴보는 것도 의미가 없지 않을 것이다. 대략 3가지 유형이다.

수원시 연화장과 전남 무안군의 종합폐기물처리시설은 ‘과감한 인센티브’를 통해 합의를 이룬 사례다. 경기 광명시와 서울 구로구의 환경 빅딜은 합리적이고 공정한 비용 분담으로 기피시설을 성공적으로 유치한 사례이다. 울산 북구의 음식물쓰레기 처리시설 유치는 독립적 중재자를 통한 성공 사례다. 울산 북구는 주민 반대로 난항을 겪어오던 음식물쓰레기 처리시설을 45명으로 구성된 배심원단의 중재를 통해 최종 합의를 이끌어냈다. 이 모든 성공 사례의 시작은 대화였다. 주장에서 대화로 관점이 바뀐 것이다.

대화가 해결의 시초라는 것은 프랑스의 국가공공토론위원회(CNDP)를 통해서도 엿볼 수 있다. 한국에서는 국책사업을 진행할 때, 6개월 연구하고 (입지 선정에) 10년 걸리는 반면 프랑스는 10년간 토론하고 (실행에 옮기는 데) 6개월 걸린다. 일각에서는 대국민 토론 등으로 국책 사업을 결정하면 시간이 오래 걸린다고 지적하지만 효율성 측면에서도 사회적 논의를 거치는 것이 유리하다는 것이 중론이다. 이런 측면에서 님비는 지역이기주의라는 부정적인 사고보다 문제 해결의 단초라는 긍정적인 시각으로 바라보는 사고의 전환이 필요하다.

오숙영(수석기자)